Hessisch Oldendorf

Oldendorf unter der Schaumburg

Hessisch Oldendorf

Der Erste Weltkrieg und die Schaumburger Pastoren

"Drauf mit Gott!"

Die Kriegerdenkmäler des Ersten Weltkrieges tragen Inschriften vom „Heiligen Kampf“ und von „Gott“, der „mit uns“ ist. Dies lenkt den Blick auf die religiöse Weihe, mit der Krieg und Krieger durch die Kirche - und das heißt hier im Weserbergland: die evangelischen Pastoren - versehen waren.

Aus Anlass der hundertjährigen Wiederkehr des Kriegsbeginns von 1914 haben viele Medien sich auch des Themas „Kirche und Krieg“ angenommen. Ergänzend und illustrierend soll hier ein regionalgeschichtlicher Beitrag geliefert werden.

Die „Heimatgrüße aus der Grafschaft Schaumburg“1 erschienen von März 1915 bis Oktober 1918. Herausgegeben von der Diözese Rinteln und redigiert vom Pastor in Kathrinhagen (Auetal), wurden sie den Soldaten insgesamt 44 mal in die Schützengräben geschickt. Die etwa 10 Seiten starken Hefte enthielten einen oder mehrere überörtliche Leitartikel und danach die lokalen Beiträge aus allen 20 Kirchspielen der Diözese, die sich von Sachsenhagen im Norden über Oberkirchen im Nordwesten, Möllenbeck im Südwesten, durch das Auetal und durch das Wesertal von Rinteln über Hessisch Oldendorf bis Fischbeck vor die Tore Hamelns erstreckte.

Schon durch die vielen gemeindlichen Nachrichten über Geburten, Hochzeiten, Sterbefälle usw., über den Fortgang in der Landwirtschaft, das tägliche Leben und Schilderungen von Wetter und Natur sind die „Heimatgrüße“ eine Fundgrube für Ortschronisten. Nicht fehlen durften Informationen über verletzte, vermisste und gefallene Kameraden, solche, die auf Urlaub in der Gemeinde weilten oder befördert oder ausgezeichnet worden waren.

Als quasi geistliche Truppenbetreuer aus der Ferne lieferten die Pastoren natürlich vorrangig religiöse Betrachtungen, die den Soldaten Trost, Zuversicht und Kampfeswillen vermitteln sollten. Zu dem Zweck wurden direkte politische Meinungsäußerungen hinein gemischt, in unterschiedlicher Ausprägung, je nach Eigenart des Pastors, aber ab 1917 - auf Wunsch der Obersten Heeresleitung - allgemein zunehmend.

1) Heimatgrüße aus der Grafschaft Schaumburg. Herausgegeben vom Presse-Ausschuss des Diözesanvereins für Innere Mission. Rinteln 1915-1918. Staatsbibliothek Berlin, 4 Krieg1914/22238-1915/18.

Digitalisiert: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de

Kaisertreue und Militarismus

Zum Geist der Epoche gehörte, dass man in einer heute bestürzenden Weise Volk und Reich vergötterte, Personenkult um den Kaiser betrieb und das Soldatentum als höchste Existenzform feierte. Es ist nur scheinbar eine lächerliche Marginalie, wenn der Großenwiedener Pastor meldet:

„Auf Nr. 3 ist hier ein kleiner Vaterlandsverteidiger geboren.“ (Nr. 4.1915)

Der militaristische Zugriff auf die Kinder und Jugendlichen ist ernst gemeint.

Begeistert berichtet der Rodenberger Pastor gleich in der ersten Ausgabe von einer Veranstaltung des „Vaterländischen Frauenvereins“.

Zu den Buchstaben des kaiserlichen Vornamens „Wilhelm“ wurden lebende Bilder vorgeführt.

W: „Wer will unter die Soldaten? Lauter frische Jungen. Mit ihren Säbeln und Helmen zu allem bereit.“ …

L: „Ein Lazarett für Leichtverwundete. Man sah, es geht nicht ohne Opfer ab.“ …

Schlussbild: „Die Kaiserbüste und davor unsere Allerjüngsten mit hölzernen Säbeln und Papiertschakos … Lieb Vaterland, magst ruhig sein …“

Die Rintelner Heimatdichterin Helene Brehm beobachtet im Frühling 1916 am Bahnhof ankommende Rekruten (Rinteln wurde Garnisonsstadt). Das erinnert sie an das Lied „Alle Vögel sind schon da“, und die jungen Krieger erscheinen ihr als Adler.

(Nr. 16.1916): „Alle Vögel sind schon da.

Alle Vögel, alle! -

Donnernd fährt der lange Zug

In die Bahnhofshalle …

Knaben, trotzig, kühn und froh,

Blutjunge Rekruten,

in den Augen, braun und blau,

Kampfbegeistrungs-Gluten …

Deutschland hat der Vögel viel,

Amseln, Drosseln, Stare,

Doch was da gezogen kommt.

Das sind junge Aare!“

Dasselbe Hochgefühl bewegt im Januar 1917 den Rintelner reformierten Pastor, weil „übermorgen wieder unsere kriegsfähig gewordenen Primaner und Seminaristen zum Städtlein hinaus ziehen“. An der Front würden sie „die deutsche Vollkraft, die von keinen Rücksichten mehr gehemmte, der Welt offenbaren … Empor die Herzen!“

Im Felde soll der Soldat dann so beten:

„…Dank sei Gott jeden Tag, dass er mir Deutschland zum Vaterland gegeben hat! Dank sei ihm jetzt mit der ganzen Kraft meines jungen Lebens!“ (Nr. 15.1916)

Hat er auch Frau und Kind zuhause, so ist ihm doch Heldentum wichtiger als ein gesundes Wiedersehen:

„Entweder keinen Vater oder einen Heldenvater soll mein Kind haben.“ (Nr. 16.1916)

Für den Fall, dass die Frau zur Witwe und die Kinder zu Waisen werden, gilt dieses Gebet ihrem Seelenheil „Des Weibes erbarm dich, der Kindlein zwein. O mach sie in Weh und in Note g e h o r s a m b i s z u m T o d e !“ (Nr. 21.1916. Hervorhebung im Original)

Was für Weib und Kind gilt, muss den zurück gelassenen Eltern billig sein. Noch im September 1918 erfüllt es einen Pastor „mit Stolz“, wenn ein Einberufener seinem „kranken, durch seine Lage niedergedrückten Vater“ zum Abschied zuruft: „Vater sei ein Mann!“. (Rinteln, Nr. 43.1918)

Zu Kaisers Geburtstag schickt ihm jede Kirchengemeinde ein Huldigungs-Telegramm. Nicht nur der Oldendorfer Pastor liest es im Gottesdienst der Gemeinde vor, „statt der Predigt“. Neben dem Ausdruck „tiefer Dankbarkeit“ enthält es das „Gelöbnis … jedes Opfer und jede Entbehrung auf uns zu nehmen …“ (Hess. Oldendorf, Nr. 24.1917)

Im vierten Kriegsjahr sind das keine leeren Worte mehr, doch weiter gilt die Losung von 1914: „In den Staub mit allen Feinden Deutschlands!“ (Hess. Oldendorf, Nr. 23.1917)

Oder, wie es der Segelhorster Pastor ausdrückt:

„Die Waffen fester gefasst! Das ganze Volk bis auf den letzten Mann um seinen Kaiser und drauf! Hurra!“ (Nr. 26.1917)

Den Soldaten wird empfohlen, vor der Schlacht

„in unserem Heldenbuch, dem neuen Testament und in den Psalmen oder im Feldgesangbuch“ zu lesen. „Und dann drauf mit Gott!“ (Nr. 12.1916)

Das orientiert sich an Martin Luther, der dem Kriegsmann gesagt hatte: „Willst du … ein Vaterunser sprechen, so magst du’s tun und es damit genug sein lassen … Dann zieh vom Leder und schlage in Gottes Namen drein.“ (Nr. 31.1917)

Die Kaiser- und Königstreue hält bis zum Schluss. Als 1918 die zukünftige Rolle des Monarchen im Zusammenhang mit einer möglichen Friedenslösung diskutiert wird, bezieht der Pastor von Großenwieden (und nicht nur er) eindeutig Stellung:

„Frieden ohne die Hohenzollern, das wäre die … Vernichtung Deutschlands. Das erleben wir nicht … In dieser Gewissheit gehen wir auch in das 5. Kriegsjahr, nach Gottes Willen.“ (Nr. 42.1918)

Militaristischer Osterkitsch

Politisch-kulturelle Rechtfertigung des Krieges

Kein Zweifel wird zugelassen, dass die Soldaten einen reinen Verteidigungskrieg führen, „für Vaterland und Heimat, für Weib und Kind, für Glaube und gute Sitte“, in einem Kampf, „der uns aufgezwungen ist.“ (Fuhlen, Nr. 10.1915)

Es ist weniger ein Krieg von Staaten um Machtinteressen, sondern eigentlich ein Kampf des Lichtes gegen die Finsternis, weil

„in diesem Weltkrieg im letzten Grunde zwei Mächte um den Sieg ringen: Wahrheit und Lüge, Treue und Falschheit.“

Aber: „Deutsch und wahr ist eins. Wahrheit siegt; wohl uns, dass wir Deutsche sind!“ (Rinteln, reformierte Gemeinde, Nr. 19.1916 u. Nr. 23.1917)

Der Pastor von Hohenrode, nicht nur räumlich sehr nahe bei seinem Rintelner Kollegen, formuliert ähnlich:

„Nicht bloß um Sein oder Nichtsein [geht es], sondern auch darum, ob … Recht oder Unrecht, Treue oder Untreue in Zukunft das Regiment in der Welt führen sollen.“

(Nr. 33.1917)

Und der Weibecker Amtsbruder:

„Der Waffenkampf ist auch ein Geisteskampf.“ (Nr. 16.1916)

Der deutsche Soldat will „durch den Sieg deutschen Wesens so manchem ausgebeuteten Volk seine Rechte bringen und das weite, herrliche Meer von der Alleinherrschaft des selbstsüchtigsten Volkes [der Engländer] frei machen …“ (Rinteln, ref., Nr. 7.1915)

Er kämpft also „im Dienste … des Rechts, der Menschlichkeit und Gesittung für die halbe Welt, die diese hohen Kulturgüter heute nicht mehr wert hält.“ (Hessisch Oldendorf, Nr. 22.1916)

(Damit liegen die Pastoren übrigens ganz auf der Linie jener 3000 deutschen Hochschullehrer, die 1914 den Krieg als „Verteidigungskampf deutscher Kultur“ gerechtfertigt hatten.)

Werte wie „Zucht und Ehrbarkeit, Arbeit und Ordnung, Gehorsam und Pflichttreue, Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe“ sind eng „mit dem deutschen Geist verbunden“.

Dieser ist der „Geist wahrer Gottesfurcht“, und „wir verdanken es unserm Luther“, der ihn „dem Volkskörper eingehaucht hat.“ (Fuhlen, Nr. 9.1915)

Plastisch und drastisch sind die Schilderungen dessen, was dem Vaterland durch den einfallenden Feind drohen würde - wovor also die deutschen Krieger das Land beschützen:

„… die üppigen Saatfelder … von den Hufen feindlicher Rosse zerstampft … die herrlichen deutschen Wälder, … die Obstbaumhaine … von feindlichen Geschossen verwüstet und zerfetzt …“ (Helene Brehm, Nr. 15.1916)

„… das Volk verhungert, den Rohheiten der Feinde preisgegeben … Sklaven unter russischer Härte, englischem Stolz, französischem Spott, Italienischer Schadenfreude - für immer, immer!“ (Nr. 18.1916)

Und besonders krass wieder beim reformierten Pastor Rintelns:

„Drohe, Franzose, dass das Kind im Mutterleibe nicht solle geschont werden; versprich, Engländer, deinen Farbigen die deutschen Frauen und Mädchen …“ (Nr. 33.1917)

Die Rollenverteilung ist also klar. Auf der einen Seite „die Rotte der Völker, die Deutschland verderben wollen“ (Brehm), auf der anderen das deutsche Heer, das in den von ihm besetzten Ländern nichts anderes tut, als kulturelle Wohltaten zu verbreiten.

Religiöse und sittliche Rechtfertigung des Krieges

Die Parole GOTT MIT UNS, die auf den Koppelschlössern stand, war ein wirkliches Glaubensbekenntnis, das die Pastoren theologisch begründeten:

Weil dieser Krieg Gottes Wille ist, ist der Kampf ein Gottesdienst.

„Gott gehorcht der Fürst, wenn er seinem Amte entsprechenden Krieg führt.“ (Woran in Preußen-Deutschland kein Zweifel ist.) „Gott gehorcht auch der Soldat, wenn er in einem solchen Kriege seinem Fürsten dient. Da der Staatsdienst ein Liebesdienst am Nächsten ist, so ist auch der Kriegsdienst Liebe.“ (Fuhlen, Nr. 24.1917)

Gott selbst hat die Deutschen „zu dieser schweren Arbeit berufen“ (Hohenrode, Nr. 8.1915), und so ist Krieg führen - romantisierend „das Ergreifen des Schwertes“ genannt - „im letzten Grunde eine Berufung an den, von dem es stammt“.

„Es sind zuletzt seine Schläge, die mit ihm ausgeteilt … werden. Das Schwert ist sein Diener.“ (Hohenrode, Nr. 24.1917)

Der Krieg ist ein Gottesgericht und Deutschlands Soldaten sind „Gottes Werkzeuge … in diesem Riesenkampfe.“ (Weibeck, Nr. 30.1917)

Man hat es „auf Seiten unserer Feinde“ mit „einer widergöttlichen Weltrichtung“, ja mit dem „Wirken und Treiben teuflischer Mächte“ zu tun. (Hohenrode, Nr. 10.1915)

Weil Deutschland aber über den oben beschriebenen „Geist“ verfügt, hat es aus theologischer Sicht den Sieg verdient:

„In der einen Waagschale ein frommes deutsches Volk, in der anderen all das Andere - und kein Zweifel ist, welche Waagschale unter der Hand des Weltenrichters emporschnellen wird.“ (Rinteln, ref., Nr. 16.1916)

Die angebliche Frömmigkeit des Volkes (unbeachtlich der im Laufe des Krieges zunehmenden Klagen über Selbstsucht, Unsittlichkeit, Diebstähle usw.) verbürgt Gottes Segen ebenso wie die des Monarchen:

„Die Bibel bezeugt es uns immer wieder, wie der liebe Gott um eines frommen Königs willen das ganze Volk mit segnet. Das spüren wir auch in diesem Krieg.“ (Segelhorst, Nr. 12.1916)

Dazu tritt später noch die Lichtgestalt Hindenburgs, „des frommen Helden, den Gott uns zum Führer erkoren“. (Hess. Oldendorf, Nr. 37.1918)

Das Höchstmaß an Heiligsprechung vollbringt der Pastor von Hohenrode. Nachdem er das deutsche Volk schon mit den verfolgten Christen verglichen hatte: „Es geht uns Deutschen ähnlich wie den Christen in den ältesten Zeiten“ (Nr. 26.1917), projiziert er zu Ostern 1918 die Passion Jesu auf das Schicksal des deutschen Volkes. Deutschland ist wie Jesus Christus. Denn auch Deutschland war

„… wie in der Heiden Hände überantwortet. Es ist auch verspottet, verspeiet und geschmäht worden, es sollte auch sterben …“ (Hohenrode, Nr 37.1918)

Aus seelsorgerischer Sicht ist es selbstverständlich, den Soldaten zu versichern, Gott werde ihnen

„nahe sein, wenn Er es euch bestimmt, im Kampfe … Verwundungen oder gar den Tod zu erleiden“, sie seien also „in Gottes Hand. Man kann das nicht beweisen, aber man kanns erleben, und tausende habens schon erlebt.“ (Groß Nenndorf, Nr. 7.1915)

Weitergehend ist es, den heldenmütigen Einsatz als Forderung Jesu zu predigen:

„Der Heiland, … der sein Leben willig in den bittersten Tod gegeben, verlangt den gleichen Heldenmut von den Seinen. Ohne Schonung, ohne Weichlichkeit …“ (Nr. 29.1917)

Nachvollziehbar aus der Logik des Glaubens ist auch das Bemühen, den Soldaten und ihren Angehörigen zu vermitteln, dass nicht nur die Bewahrung, sondern auch Verstümmelung und Tod Beweise der „Gnade“ Gottes seien.

Treffen Kugeln nicht, so hat

„der HErr unsere Soldaten … unter seinen Schirm [genommen] und deckt sie mit seinen Fittichen“. Es zeugt von „der unendlichen Barmherzigkeit dessen, der alle Dinge … leitet und regiert …“ (Deckbergen, Nr. 5.1915)

Daher „müssen wir dankbar sein, wenn Gott unser und der Unsrigen Leben gnädig bewahrt!“ (Groß Nenndorf, Nr. 10.1915)

Nicht-Rettung beweist aber nicht Ungnade. Vielmehr gilt die Erklärung, dass

„Trübsal und Leid …Erziehungsmittel“ seien, „die GOttes Liebe zur Läuterung der Seinen braucht“, und natürlich, dass der Tod „das Zerbrechen der letzten Schranke“ ist, „die uns von Christus trennt.“ (Deckbergen, aaO.)

Das Sterben auf dem Schlachtfeld muss verklärt werden.

Zu den unzähligen beliebten Feldpostkarten mit den Engeln, die den Gefallenen wegführen, passen die Verse von Helene Brehm:

„Jedem Helden, der verbluten muss,

liegt auf den Lippen doch ein Lächeln.“ (Nr. 21.1916)

(Den Verfasser erinnert es an den Spruch „Fallt freudig, wie wir euch ein Beispiel gaben!“. Ein Relief mit dieser Aufschrift befand sich noch Mitte der 1960er Jahre in seiner Schule, einem wilhelminischen Bau, am Eingang der Aula, den alle Schüler jedes Jahr ein dutzend Mal passierten.)

Das „Lächeln“ deutet auf einen weiteren Schritt, nämlich die theologische Zusage, die wir heute nur dem Islam zuordnen: Die Gefallenen gelangen unmittelbar ins Paradies!

Sie sind

„früh Vollendete“, weil „der Herr … ihnen schon jetzt die Krone des ewigen Lebens reichen wird“ (Hohnhorst, Nr. 7.1915), also

„ihre Seelen zu Gnaden angenommen hat und sie schön behütet im Vaterhause droben, und ihnen an dem himmlischen Frieden nach dem Kampfe … Anteil gibt.“ (Obernkirchen, Nr. 14.1915)

Das alles liegt konsequent im Begriff des Heiligen Krieges bzw. des Kreuzritters („Das Kreuz unseres Erlösers soll das Feldzeichen sein und bleiben“ (Obernkirchen II, Nr. 9.1915)), und dafür wird sogar das christliche Credo vom „Jüngsten Gericht“ suspendiert.

Der Krieg ist auch willkommener Anlass zu sittlicher und geistlicher Besinnung.

Dass der Waren- und Reiseverkehr eingeschränkt und die Bevölkerung auf die Ressourcen des eigenen Landes angewiesen ist, kann man ins Positive wenden, indem man das Verlorene zum Unwert erklärt:

„Wir … stellten das Fremde immer über das Eigene … reisten in andere Länder … wenn wir kauften, bevorzugten wir das Ausländische. Unsere edle Sprache meinten wir mit Fremdwörtern verbessern zu müssen. In unserer Kleidung äfften wir fremde Mode nach …“

Doch: „Die ganze Ausländerei war Sünde.“ Darum hat „Gott all das mit eisernem Besen hinweg gefegt.“ (Nr. 27.1917)

Bringt die englische Hungerblockade Ernährungsprobleme sogar auf das platte Land, so ist es Gott, der „den Brotkorb einmal höher und höher“ hängt, um den Menschen zu lehren, dass er „nicht vom Brot allein lebt …“ (Hohenrode, Nr. 27.1917)

Überhaupt hat „er unser ganzes Volk gelehrt, was opfern heißt.“ (Hohenrode, Nr. 10.1915)

„Der Krieg ist ja der gewaltigste Bußprediger.“ (Kathrinhagen, Nr. 9.1915)

„Hier werden Schwächlinge in's Licht getrieben. Selbstsüchtige bloß gestellt. Hartherzige und Rachgierige erscheinen in ihrer ganzen Schlechtigkeit - dort erscheint die Kraft der Geduld und Entsagung … Wir dürfen uns über den Krieg nicht nur beklagen.“ (Großenwieden, Nr. 7.1915)

Er ist ein reinigendes Gewitter:

„Endlich wird dem dürstenden Lande der erquickende Regen!“ Weil „vor dem Ausbruch des Krieges die Menschenseelen vielfach … schmachteten in Gottverlassenheit“, ist er „bei allem Schweren der gottgewirkte Segen.“ (Rinteln ref., Nr. 5.1915)

Noch metaphorischer spricht der Pastor von Segelhorst.

So wie der Zimmermann einen Eichenbalken „zum Träger im Hause Gottes“ behauen muss, „dass die Splitter fortfliegen“, so hat Gott das deutsche Volk, das „ein Eichenstamm unter den Völkern … so todesmutig und siegesstark“ ist, „auf seinem Zimmerplatz“ und muss zuschlagen, denn „die Knorren und Äste und alles, was nicht recht ist, müssen ja herunter …“ (Nr. 6.1915)

Die Häufung dieser Zitate im Sommer 1915 ist natürlich kein Zufall. Den unerwartet vielen Todesfällen und den Entbehrungen muss ein Sinn zugeschrieben werden.

Ebenfalls metaphorisch, aber deutlich, begrüßt der Hess. Oldendorfer Pfarrer den Krieg als Gewinn für die Religiosität:

„Der Krieg ist … ein Verbündeter der Kirche geworden, wie wir ihn stärker niemals hätten finden können“, weil Heer und Volk - im Gegensatz zu „den Zeiten der Öde und des geistlichen Todes vor dem Kriege“ - „ihren Durst stillen … an den Quellen der wunderbaren religiösen und sittlichen Kräfte …“ (Nr. 13.1916)

Bedingt friedfertig

Die Pfarrer sehen sich immer wieder mit der Friedenssehnsucht der Menschen konfrontiert, in den Briefen der Soldaten, in Gesprächen mit Fronturlaubern (die selbstverständlich am Pfarrhaus anklopfen) und in den Familien, die bei den schrecklichsten Nachrichten getröstet werden müssen - viele zum wiederholten Mal.

Eine der Antworten, die sie geben, ist die Aufspaltung des Friedensbegriffes in „weltlichen“ Frieden und „inneren“ Frieden, Frieden mit Gott. Dieser sei der eigentlich wichtige. Die Botschaft Jesu wird so ausgelegt, dass sein „Ziel … nämlich zunächst nicht der zeitliche Friede, der Völkerfriede“ sei.

„Im Gegenteil, Jesus hat Kriege unter den Völkern für alle Zukunft in Aussicht genommen“. „Sein Ziel ist zunächst der innerliche … der eines guten Gewissens mit Gott …, also ein Friede, der von äußerlichen Umständen und Ursachen ganz unabhängig ist.“ (Hohenrode, Nr. 10.1915)

Der uns heute als Wesenskern des Christentums selbstverständliche Gedanke der Geschwisterlichkeit a l l e r Menschen - nicht bloß der eigenen Nation - blitzt in den „Heimatgrüßen“ nur ausnahmsweise auf.

Der Pastor von Beckedorf sieht einmal einen prächtigen Regenbogen und bekennt sich - theoretisch - zur Völkerverständigung:

„So möge auch nach den dunklen Tagen des Weltkrieges wie eine Brücke sich ausspannen der vielfarbige Friedensbogen und in dem Friedensbogen mögen sich vereinigen alle die Farben der Nationen, die wir auf den Fahnen sehen und die nun noch im Kriege gegeneinander getragen werden.“ (Nr. 6.1915)

Auch Pastor Tewaag, Hohenrode, betrachtet den Aspekt:

„Es ist e i n Gott und e i n e Menschheit“ (Hervorhebung im Original!), und Jesus Christus wolle, „dass durch ihn alle Völker der Welt eine einzige Herde bilden werden …“

Angesichts des Krieges könne man zweiflen, ob das nicht „nur ein schöner, lieber Traum gewesen [sei], schon in der Seele Jesu.“

Als Erklärung gibt es die Formel, für Jesus gebe „es gar nichts Unmögliches“.

Moralisch-praktische Folgerungen ergeben sich nicht, denn:

„Er wirds wohl machen zu seiner Zeit.“ (Hohenrode, Nr. 15.1916)

Heftige religiöse Zweifel werden aufgenommen:

„Wo finden wir Gottes Herz?“ Wie kann man gewiss sein, „dass dieser Gott, der all den Jammer des Krieges zulässt … wie die Millionen sterben und vergehen müssen … dass dieser Gott … ein Gott der Liebe ist?“

Zur Antwort gibt es den Blick auf „Die Krippe zu Bethlehem … das ist … der felsenfeste Beweis für seine Liebe.“ (Superintendent Nordmann, Nr. 10.1915)

Entsprechend der lutherische Pfarrer in Rinteln:

„Wie kann ein Gott sein, den die Bibel die Liebe schlechthin nennt, so er diesen furchtbaren Krieg und dies namenlose Elend heraufziehen heißt über uns?“

Zur Antwort dient wieder ein Bild: „Siehe, da flammts leise auf der Höhe von Golgatha und leutet über die ganze Erde … Die Liebe Gottes l e u c h t e t uns!“ (Nr. 26.1917)

In der konkreten Diskussion der weltlichen Friedensbedingungen - verkürzt gesagt: „Siegfrieden“ oder „Verständigungsfrieden“ - steht man auf Seiten der Hardliner.

Dass der Krieg im Grunde schon 1914 scheiterte, ist nicht begriffen oder zugegeben; deshalb kann es sich für Deutschland „nur um einen siegreichen Frieden handeln“ (Kathrinhagen, Nr. 4.1915), „durch den der deutsche Name in voller Ehre wieder hergestellt und des deutschen Volkes Besitz und Macht … unanfechtbar gemacht werden.“ (Hohenrode, Nr. 8.1915)

Den Soldaten wird natürlich Mut zugesprochen:

„Gott erhalte … Euch … den Willen zum Siege … den Mut zum Dreinschlagen, das Herz zum Dulden …“ (Hess. Oldendorf, Nr. 4.1915)

Noch Anfang 1916 träumt Helene Brehm unter dem Titel „Wenn Deutschland siegt“:

„Germania wird thronen

Auf dem Stuhl von Gold und Eisen …

Und Germanias Flaggen wehen

Ruhmreich in besiegten Landen …“

Das Gedicht endet ganz unfriedfertig:

„Wird Germania niemand lieben,

Wird man sie doch fürchten lernen!“ (Nr. 12.1916)

Sukzessive werden aus den Aufmunterungen Durchhalteparolen:

„Ein deutscher Soldat macht nicht schlapp …“ (Segelhorst, Nr. 11.1916)

„Deutschland kennt keine besiegt Heimkehrende, es kennt nur siegesfrohe Söhne …“ (Rinteln, ref., Nr. 22.1916)

Aus Nr. 12.1916

Konkrete Annexionswünsche kommen nur sporadisch vor, wie hier beim Segelhorster Pastor:

„Nicht lange mehr wird es dauern, dass der Weg nach Asien und Afrika frei ist, … Da ist noch viel zu holen.“ (Nr. 9.1915)

Oder beim Beckedorfer Pastor, der einen Geburtenüberschuss als „erfreulichen Zuwachs“ begrüßt, den „unser deutsches Vaterland wohl gebrauchen kann, wenn die eroberten Gebiete, wie Kurland, besiedelt werden sollen.“ (Nr. 37.1918)

Als aber Ende Juli 1917 eine Reichstagsmehrheit die „Friedensresolution“ beschließt, die „einen Frieden der Verständigung“ ohne „erzwungene Gebietserwerbungen und politische, wirtschaftliche oder finanzielle Vergewaltigungen“ anstrebt, schäumen die Konservativen - und die evangelischen Pastoren stehen an ihrer Seite.

Ein „Verzichtfrieden ohne Annexionen und Kontributionen“, schreibt der Oldendorfer Pastor, sei eine „verschrobene Überspanntheit … verlogener, plumper Bauernfang“.

(Nr. 30.1917)

„Aufhören muss das Winseln nach Frieden, aber fest muss die Faust bleiben …“, so der reformierte Pastor Rintelns. (Nr. 30.1917)

Sein Hohenroder Amtsbruder begründet die Ablehnung eines Verständigungsfriedens auch theologisch:

„Das deutsche Volk darf es nicht tun“, weil das „eine weder in der Weltgeschichte bezeugte noch in Gottes Wort gebotene Weichmütigkeit und Grundsatzlosigkeit“ wäre. (Nr. 31.1917)

Der Kathrinhäger Pastor fragt die Frontsoldaten, „wie Ihr über diese Männer im Reichstage urteilt, die Euch um die Früchte Eurer sauren Arbeit bringen wollen.“ (Nr. 30.1917)

Es bedeute, „die Geschäfte unserer Feinde besorgen … zur Waffenstreckung zu raten“, meint der Großenwiedener Pastor. (Nr. 30.1917)

Am hemmungslosesten wieder der reformierte Rintelner Pastor. Er spricht von einem „schwachs—-eeligen Reichstagsbeschluss“ (meint also „schwachsinnig“) und beschimpft die Abgeordneten als

„Vaterlandslose im Vaterland“, „Krakeeler, Parteiknechte und stockblinden Halbgötter“

und sogar als „satte, höchstbezahlte Kerle in weichen Sessel, für die eigene Person vor dem Pulver so scheu wie der Zigeuner vor der Seife.“ (Nr. 32; Nr. 33., Nr. 30.1917)

Der Hohenroder Pastor sagt

„allen Heulmeiern von hüben und Klugschwätzern von drüben“ den Kampf an; Deutschland solle „den Friedenspreis selbst festsetzen, gestützt auf unser scharfes Schwert.“ (Nr. 36.1918)

1918, unter dem Eindruck von Massenstreiks in Berlin und zunehmender Kriegsmüdigkeit, verurteilt der Hess. Oldendorfer Pastor die

„Mutlosigkeit und Schlappheit so mancher Schwächlinge in der Heimat“ mit ihrem „unvernünftigen und würdelosen Schreien nach Frieden um jeden Preis …“ (Nr. 40.1918) und

„die unverantwortlichen Flaumacher“, die nicht einsehen wollen, „wie verlässlich Hindenburgs Kernworte immer noch sind …: ‚wir werden es schon schaffen!‘“ (Nr. 43.1918)

Die Heeresleitung habe „es verdient, dass man ihr blind und stolz vertraue.“ (Rinteln, luth., Nr. 43.1918)

Noch die letzte Ausgabe der „Heimatblätter“ feiert

„das stärkste Volk der Welt, ein Siegfried- und Herrenvolk“ und verhängt einen

„Fluch“ über alle „nichtswürdigen, todeswürdigen ‚Auchdeutschen‘, die … vielleicht im Dienste …unserer Todfeinde den Kampf- und Siegeswillen unserer Feldgrauen systematisch untergraben …“ (Nr. 44.1918)

Auch die verhängnisvolle Fehleinschätzung vom „im Felde unbesiegten“ Heer wird genährt und religiös beglaubigt:

„Wir stehen mit aufrechtem Haupte als die Sieger da. Umögliches und Übermenschliches ist vollbracht. Das ist vom Herrn geschehen …“ (Weibeck, Nr. 42.1918)

Durchhalteparolen noch in der vorletzten Ausgabe

Politische Positionierung: Rechts

Als Reaktion auf die Friedensresolution gründete sich 1917 die „Deutsche Vaterlandspartei“, ein oppositioneller nationalistischer Verband unter Vorsitz des abgesetzten Großadmirals von Tirpitz und Wolfgang Kapps (1920 Kapp-Putsch), der mit finanzieller Unterstützung von Großgrundbesitzern und Industriellen für Annexionen und gegen jegliche innere Reform Propaganda machte. Die DVLP wird auch als „auf die NSDAP vorweg verweisende“ Bewegung gekennzeichnet.2

Sogleich wird „die frisch aufflammende Begeisterung der Vaterlandspartei“ freudig begrüßt und den Frontsoldaten mitgeteilt. (Rinteln, ref., Nr. 32.1917)

Eine der schnell aufkeimenden zweieinhalbtausend Ortsgruppen entsteht bemerkenswerter Weise im Kirchspiel Kathrinhagen, dessen Pastor der Schriftleiter der „Heimatgrüße“ ist:

„Unter dem Vorsitz des Landwirts Ferdinand Oetker hat sich eine Ortsgruppe der deutschen Vaterlandspartei gegründet, die ja bekanntlich für einen deutschen Frieden eintritt …“ (Nr. 36.1918)

Hierzu stellt der Historiker Thomas Nipperdey fest, „die Mehrheit der Pastoren“ habe sich „um die rechtsnationalistische Vaterlandspartei“ gesammelt und „ihre Melodie vom alldeutsch-expansiven Siegfrieden“ gesungen.3

Auch in der innenpolitischen Auseinandersetzung um stärkere Kompetenzen des Reichstages und die Reform des preußischen Wahlrechts stellten sie sich ganz auf die rechte Seite.

Mit erkennbarem Bezug auf die Rede des Reichskanzlers Bethmann Hollweg vom Februar 1917, in der er unter dem Motto „Eine neue Zeit mit einem erneuerten Volk ist da. Der gewaltige Krieg hat sie geschaffen“4 behutsam auf eine parlamentarische Monarchie umsteuern will, verfasst der Hohenroder Pastor in den „Heimatgrüßen“ einen zweieinhalb Seiten langen Leitartikel. Unter dem harmlosen Titel „Neues und Altes“ führt er per Durchmarsch durch die Historie einen heftigen reaktionären Angriff gegen Parlamentarismus und Demokratie.

Demokratische Verfassungen seien

„für Völker und Staaten nie von dauerndem Segen gewesen“, „das unvermeidliche Zunehmen der Parteikämpfe“ hätte stets das Bestehende „zerrieben und zermürbt“ und „sittlicher Zerfall war das letzte Ende.“ „Nur unter einem starken Füstentum sind die Völker stets gediehen“, das lehre auch die preußische Geschichte, weshalb „an Preußens Macht das deutsche Reich sich wieder aufrichten“ konnte“, unter „glückverheißenden Bedingungen … bis auf diesen Tag.“

Vor allem sei das,

„was demokratische Verfassung genannt wird“, gänzlich undeutsch. Es gehöre „zum Schatz der uns feindlichen Völker“, und der Feind stecke auch dahinter. Wie „die alte Schlange gegen Eva“ triebe er es, es handele sich schlicht um eine „Listoffensive des Feindes“, mit der er „Deutschlands Macht für immer zerbrechen“ wolle.

Demokratie widerstrebe der

„tiefsten Veranlagung … des deutschen Volkes“. Der Deutsche „will und muss eine Autorität über sich haben, zu der er … ehrfurchtsvoll aufschauen … kann.“ Das könne niemand sein, der „durch Volkes Stimme auf die höchste Stelle erhoben“, also gewählt wird, sondern „es muss ihm eine Persönlichkeit sein, von Gott gegeben und verordnet“.

Ergo: Demokratie sei eine „Versündigung am deutschen Gemüte“. (Nr. 30.1917)

Unterstützung leistet z.B. der Pastor von Kathrinhagen. Die Deutschen

„sollten sich von Amerika und England keinen Rat geben lassen, wie sie es mit Kaiser und Reich halten müssten“, denn die wollten „aus Deutschland ein zweites Russland machen“. (ebd.)

Der Amtsbruder in Großenwieden:

„Wehe denen, die … mit vergifteten Ölblättern [also Friedenszeichen] auch noch Zwietracht in unser Volk hineintragen und … Misstrauen gegen seine Obrigkeit erregen wollen.“ (Nr. 31.1917)

Konsequent, dass - ganz auf der Linie von DVLP und Oberster Heeresleitung - die Arbeiterstreiks 1918 als „Dolchstoß“ in den Rücken der Front verurteilt werden:

Das seien

„verblendete Menschen, die den Krieg angeblich verkürzen wollen und in Wirklichkeit ihn gerade verlängern“ und „sich so an dem Vaterlande versündigen, Euch, Ihr lieben Krieger, gleichsam in den Rücken fallen und die Geschäfte der Feinde besorgen.“ (Groß Nenndorf, Nr. 36.1918)

Scharf auch wieder der reformierte Pastor Rintelns:

„‚Ja, Ihr in der Ferne müsst das Alles ausgleichen. Jene, deren wir uns schämen, stehen außerhalb unserer Nation.“

2) www.universal_ Lexikon.deacademic.com

3) Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866-1918. Bd. 1. München 1990, S. 491

4) wikipedia.org/wiki/Theobald_von_Bethmann_Hollweg

Unchristliche Entgleisungen

Auch diese kommen vor und beginnen mit militaristischen Gefühllosigkeiten.

Da werden „Waffenerfolge“ gemeldet, darunter die Kapitulation der mesopotamischen Stadt Kul-al-amara (worauf laut wikipedia fast 5.000 Briten und Inder in osmanischer Gefangenschaft umkamen), und im Landserjargon als „die Unschädlichmachung von insgesamt wieder 20.000 Mann“ gefeiert, was „zur Dankbarkeit reichsten Grund“ liefere. (Rinteln, ref., Nr. 15.1916)

Da tröstet sich der Hess. Oldendorfer Pastor, dem seine Kirchenglocke für Kriegszwecke beschlagnahmt wird, „mit der Zuversicht, dass ihr bronzener Leib, hundertfältig geteilt, in sausendem Flug den Feind erreichen und treffen wird“. (Nr. 27.1917)

Als er auch die Orgelpfeifen hergeben muss, deren Zinn zu Munition wird, gibt er sie „gern … , damit sie … auf den Schlachtfeldern ein Lied im gewaltigen Chor anstimmen, das unseren Feinden noch Jahre und Jahrzehnte in den Ohren klingen soll.“ (Nr. 30.1917)

Im Kern geht es um Nationalhass, vorrangig gegen England, das die Hungerblockade aufrecht erhält und als Hauptantreiber des Krieges gesehen wird, sowie Frankreich und die USA.

England soll mit der U-Boot-Waffe

„nunmehr in der rücksichtslosesten Weise zugesetzt werden“, es soll „alle Schrecken und Gräuel des Krieges erfahren, die es uns ebenso zugefügt hätte, wenn es die Macht dazu besäße …“ (Hohenrode, Nr. 19.1916)

„Unser Feinde haben den Frieden nicht gewollt, nun sollen sie die deutsche Faust [den unbeschränkten U-Boot-Krieg] spüren.“ (Kathrinhagen, Nr. 24.1917)

Es geht gegen „England, den Henker der Völker, und den rachsüchtigen Franzmann, der immer wieder einmal Blut sehen muss“. (Hess. Oldendorf, Nr. 36.1918)

Präsident Wilson muss sich als „geisteskranken Narren“ beschimpfen lassen, und ein Frontsoldat, der ein Foto der zerstörten Stadt Peronne mit der Bemerkung vom „unglücklichen Frankreich“ versieht, wird unchristlich getadelt:

„Würde dieser Ton des Mitleidens in einem einzigen Seelenleben bei unseren Feinden uns gegenüber anklingen?“ (Rinteln, ref. Nr. 41.1918)

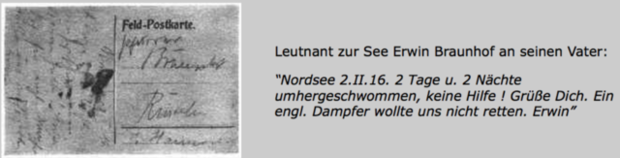

Hier muss nun eine Information nachgereicht werden, die ein Stück weit verständlich macht, warum der Pastor der reformierten Gemeinde Rinteln, Pfarrer Braunhof, als besonders scharfer Hardliner in Erscheinung tritt. Der Mann hatte innerhalb zweier Kriegsjahre seinen jüngsten Sohn, seine Ehefrau und schließlich seinen ältesten Sohn verloren, beide Söhne als Gefallene.

Der älteste Sohn, Leutnant zur See Erwin Braunhof, gehörte zur Besatzung des Luftschiffes L19, das im Februar 1916 nach Bombenabwürfen über England auf dem Rückweg in der Nordsee notwassern musste. Der Kapitän eines englischen Fischkutters sprach mit den Schiffbrüchigen, weigerte sich aber sie zu retten, angeblich aus Furcht vor der zahlenmäßigen Überlegenheit der sechzehn Deutschen. Bevor sie in der eiskalten Nordsee umkamen, schrieben sie Abschiedsbriefe, die ein halbes Jahr später als Flaschenpost in Schweden aufgefischt wurden.5

Vor diesem Hintergrund erklärt sich Braunhofs Schmähung, es gebe „auf der Erde nichts Vertierteres als den rohen englischen Seemann“. (Rinteln, ref., 29.1917)

Es gibt vereinzelt weitere Äußerungen von Chauvinismus und Rassedünkel, nicht nur von Braunhof.

Da wird der „deutsche Humor“ im Felde gepriesen, „der ebenso wenig den Ratten und Läusen wie den Engländern und Franzosen gegenüber versagt.“

(Rinteln, luth., Nr. 17.1916)

Über die russischen Kriegsgefangenen in Hessisch Oldendorf: „Die Russen haben das einzig Gute, dass sie uns unser prachtvolles Korn abmähen können.“ (Nr. 6.1915)

Der Kriegseintritt Rumäniens wird als Treuebruch verurteilt und rassistisch kommentiert:

„Das ist freilich immer welsche Art gewesen, und durch diese Art zeigen es auch die Rumänen, dass sie Romanen sind.“ (Segelhorst, Nr. 19.1916)

Braunhof steigert sich zur Menschenverachtung.

Das erwartete Eintreffen chinesischer Regimenter in Frankreich ist: „Vorzügliche Gelegenheit für Euch Feldgraue, zu einem Kuli zu gelangen!“ (Nr. 31.1917)

Sowie:

„England wird ja noch den letzten Gorilla gegen uns aus seinem Winkel hetzen.“

„Vergesst das nicht; wir haben mit solchen zu ringen, die vielfach keine Menschen sind!“ (Nr. 41.1918)

Die letzte Ausgabe druckt als Leitartikel einen Durchhalteappell von Ludwig Langemann (Verfasser von „Die Zusammenhänge zwischen Semitismus, Demokratismus, Sozialismus und Feminismus (1915)), in dem „von entmenschten Franzosen und Engländern“ sowie „einem viehischen Jankeepöbel“ die Rede ist.

5) http://www.zeppelin-museum.dk/D/german/historie/l-19/l-19.html

Fazit

Die „Heimatgrüße“ spiegeln aus dem regionalen Raum, was Thomas Nipperdey allgemein konstatiert und erklärt:

Nach der Reichsgründung 1871 war „relativ schnell der entschiedene Nationalismus in die Kirche“ eingeströmt und ein „Pastorennationalismus“ entstanden, der „die Identifizierung von evangelischer und nationaler Gesinnung“ realisiert. Die Nation gewinnt „Heiligencharakter“.

Die Kirche „tritt mit vollem Einsatz in die Legitimation des Krieges ein … „

Nächstenliebe bezieht sich nur auf das eigene Vaterland („kollektiver Egoismus“), „Hegemonieansprüche werden kirchlich gesegnet.“

„Superpatriotismus und Siegesfanfaren, Hass- und Rachegedanken …“

Parlamentarismus oder gar Demokratie hatten „in der Trivialtheologie der Politik, wie sie die Pastoren vortrugen, … eigentlich keinen Ort.“6

Das alles beruht, wie z.B. der Theologe Reiner Anselm bestätigt, natürlich auf der tradierten lutherischen Staatsauffassung, die den Landesherrn

„als Verkörperung von Gottes weltlichem Regiment“ ansieht. Nicht-autoritäre Ordnungen „wie die Demokratie, mussten in dieser Perspektive als unvereinbar mit dem Willen Gottes gedeutet werden.“

Ja: „Für den Dreischritt Luther – Bismarck – Hitler … gibt es also durchaus Anhaltspunkte.“7

Die moderne Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) arbeitet dieses Thema seit längerem auf. Dabei wird formuliert, die evangelische Kirche habe „ja nicht über bessere politische Diagnosemöglichkeiten als jeder andere Zeitgenosse auch“ verfügt und sei „so blind [gewesen], wie es die gesamte Bevölkerung war.“8

Das ist zweifellos richtig, aber sofort drängt sich die Frage auf, wieso diese "Blindheit" auch die theologischen Diagnosemöglichkeiten betraf, so dass im Evangelium die Botschaft von Nächsten-, ja Feindesliebe nicht gesehen wurde.

Probst Grüber, einer, der dazu gehörte, räumte nach Jahrzehnten ein:

„Wenn man heute manche Predigten aus jener Zeit liest, und die Kriegsagenden, die man selbst benutzt hat, aufschlägt, dann muß man gestehen, dass man sich an diesem ‚Baalsdienst‘ mitschuldig gemacht hat.“9

„Was ein großer Teil dieser Pfarrer hier getan hat“, so der Theologe Günter Brakelmann, „hatte mit ihrem ursprünglichen Amt der Verkündigung … nichts, aber auch gar nichts zu tun.“10

Der Kirchenhistoriker Martin Greschat konstatiert summarisch „eine erschreckende Preisgabe der christlichen Substanz in den Voten der europäischen Kirchen während des Ersten Weltkrieges“.11

Dass es vor dem Krieg sehr wohl gelungene theologische „Diagnosen“ gab, zeigt der Aufruf deutscher „Friedenstheologen“ im Jahre 1913 (den die EKD selbst anführt) mit 395 Unterzeichnern.

Es heißt darin:

„Wir fordern von den Völkern christlicher Kultur das s i t t l i c h e Opfer, dass sie unter Zurückstellung kriegerischen Ehrgeizes und der Gelüste gewaltsamer Eroberung einen internationalen Rechtszustand herbeizuführen, der das Gewaltmittel der Waffen ausschaltet.

Mit diesen Forderungen, die den Urgedanken des Evangeliums entsprechen, sollten diejenigen voranstehen, die auf Katheder und Kanzel die Religion des Gekreuzigten verkünden. Es ist schmerzlich zu bedauern, dass bisher nur ein verschwindender Teil der deutschen evangelischen Theologen den Völkerfrieden öffentlich vertritt, dass wir diese praktische Gefolgschaft Jesu Christi der kirchenfremden Sozialdemokratie überlassen. ... Wir Unterzeichner richten an alle unsere Berufsgenossen die dringende Bitte, … in Wort und Schrift die Bruderschaft aller Menschen und Völker zu verkündigen!“12

Als der Krieg da war, geschah weithin das Gegenteil, auch hier im Weserbergland.

Hätte es anders sein können?

Die Pastoren waren quasi Staatsbeamte, Untergebene ihres obersten Bischofs, des Königs von Preußen. Sie standen in der Tradition der lutherischen Obrigkeitslehre und, nicht zuletzt, mitten im Zeitgeist - als dessen Kinder und Multiplikatoren zugleich.

Es ist schlicht unvorstellbar, dass sich ein kleiner Landpfarrer im Weserbergland hinstellte und den christlichen Pazifismus verkündete - so wie es auch für einen Lehrer oder Bürgermeister unvorstellbar gewesen wäre.

„Wir sollen und müssen Euch … schreiben, was Euch erhebt und stärkt, was Euch für so lange geduldig macht, als es not tut, nämlich bis ans’s Ende“, sagt der Großenwiedener Pastor, und fügt hinzu: „Ganz leicht ist das nicht immer.“ (Nr. 26.1917)

Dazu gehörte aus seelsorgerischer Sicht neben der Beruhigung, dass es den Familien zuhause nicht schlecht ging, unabdingbar die Botschaft:

Euer Kämpfen, Leiden und eventuelles Sterben sind nicht sinnlos.

Dasselbe musste natürlich den Hinterbliebenen eines Gefallenen gesagt werden, und das erforderte die Aussage: Der Krieg ist ein Verteidigungskrieg.

Was aber darüber hinaus an Chauvinismus, Eroberungsparolen und Hass verkündet wurde, war zwar politisch gefordert, aber nicht seelsorgerisch. Das konnte man vermeiden. Braunhof konnte es nicht.

Bei vielen Pastoren fand sich bloß das, was Nipperdey den „durchschnittlichen Nationalpatriotismus“ nennt.13

Man musste das Einschmelzen seiner Kirchenglocken für Munitionszwecke nicht so hämisch und hasserfüllt kommentieren wie manche (s.o.).

Der Fischbecker Pastor begnügte sich mit der Hoffnung, „dass wir sie behalten, damit sie in nicht allzuferner Zeit Land und Leuten verkünden: Friede auf Erden.“ (Nr. 30.1917)

6) Nipperdey, aaO., S. 486-492

7) http://www.ekd.de/reformation-und-politik/download/reformation_und_politik.pdf

8) http://www.ekd.de/themen/material/erster_weltkrieg/fakten_kirchen.html

9) http://www.zeit.de/1964/31/zwischen-thron-und-altar/komplettansicht

10) http://www.wdr5.de/sendungen/lebenszeichen/pdflebenszeichen306.pdf

11) http://www.pro-medienmagazin.de

12) http://www.pfarrerblatt.de/text_430.htm

13) Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866-1918. Bd. 2. München, 2. Aufl. 1993, S. 595

Copyright - 2015